アロマテラピーが確立ずるずっと以前の、古代エジプト、ギリシャ、古代ローマ時代から、芳香植物が人間の生活に利用されてきた歴史について、前回ご紹介しました。

2回目の今回は、中世時代へと移行したアロマテラピーの歴史についてご紹介したいと思います。

中世になるとアロマはアラビアに移行(古代イスラム時代)

さて、ローマ帝国の多くの医師や学者のお陰で、植物の自然素材を用いた製剤や香料が、しっかりと体系づけられ広まりましたが、やがて、浴びるように香料を使い、繁栄をほこったローマ帝国が衰退して東西に分裂(395年)し、西ローマ帝国も滅ぼされてしまいます。

都市は荒廃し、ヨーロッパでは物質的にも精神的にも文化はていてしてしまいました。

すると、文化の中心は東の地のアラビアに移行し、製紙、印刷、火薬などの新技術が発明されるなど宗教、哲学、科学が独自の発達を遂げました。

そして・・・ギリシャやローマの知恵は東に渡ります。

ヒポクラテス、ディオスコリデスらの医学書は、アラビア語に翻訳され、アラビアの錬金術と融合し、さらに発展をとげます。

これらは「ユナニ医学」として発展を遂げ、現代に伝えられています。

卑金属を金に変え、不老長寿の薬や物質の中の純粋な元素エレキシルを見つけようとした錬金術師たちは、結果的に学問や化学、薬学の発展に貢献することとなりました。

10世紀になると、アラビアの医師・錬金術師・哲学者のイブン・シーナ(アヴィセンナともいう)が、キリスト教では異端として排斥されてきた「錬金術(れんきんじゅつ)」の中で、精油の蒸留を発展させました。

彼は水蒸気蒸留法を完成させ、このことにより、良質な精油が抽出できるようになりました。

イブン・シーナは、この方法で芳香蒸留水を作り、治療にも応用しました。後に書いた医学書「医学典範(カノン)」は16~17世紀ごろまで権威を誇り、西欧の医学大学で教科書として使われることとなりました。

また、イブン・シーナは、「存在するものはすべて必然的である」といった存在論を唱えた哲学者でもあります。

香水の歴史上、錬金術によるアルコールの発明も見逃せません。アルコールと精油を混合した「アラビアの香水」は、従来の動物や魚のアブラ、ワインに混ぜたものとは違って、植物本来の香りを楽しむことができ、人気を呼んだのです。

薬草作から精油作りへと発達したヨーロッパの僧院医学

その後、1096年から以降200年にわたる十字軍の遠征によって、アラビア医学・化学の技術はヨーロッパにもたらされ、ヨーロッパの香り文化に影響を与えました。

アラビア式蒸留法の技術が中世のヨーロッパ各国に伝わったことにより、教会や修道院による薬草中心の僧院医学でも、精油が利用されはじめました。

この時代の中世、薬草づくりは修道院の仕事のひとつでした。キリスト教を中心とする社会だった中世ヨーロッパでは、医療の知識は修道士たちによって伝えられ、僧院医学(修道院医学)と呼ばれる薬草による治療が行われていたのです。

12世紀のドイツの修道院長、ビンゲンの聖ヒルデガルトは、芳香性植物の癒しの力を利用するために、ラベンダーを育て、精油も使用していました。チンキ剤やハーブ、貴石を活用した彼女の治療能力は非常に有名でした。

さらに、そこで行われていたハーブの活用法に関する著書を残しており、現在のドイツの植物学の基礎を築いたといわれています。

僧院医学の発達は、医学校の開設を導きました。

「ヒポクラテスの町」と呼ばれるイタリア南部の都市サレルノは、医学でとても有名な町であり、4つの文化が認められた特異な都市でもありました。

この町には、ヨーロッパ最高の医学大学「サレルノ医科大学」が創設されます。

この大学で使用された「サレルノ養成訓」は、ヨーロッパ全土にもたらされました。

1140年、シチリア王により、医師の国家免許ともいえる制度がはじめられ、医師の開業に制限が加えられるようにもなりました。

若返りの水「ハンガリーウォーター」

14世紀ごろの薬草治療に関するひとつの逸話があります。

高齢による手足の痛みを感じるようになったハンガリー王妃のエリザベート1世に対し、修道僧がローズマリーの花、セージ、バラ、ラベンダーなどをアルコールで蒸留した痛み止め薬を献上しました。

それを服用したところ、王妃は回復して、さらに若返りの効果もあり、隣国のポーランドの王子が求婚したというエピソードが残っています。

この水は、「ハンガリーウォーター」と呼ばれ、この逸話から「若返りの水」という別名があります。

また、この頃、スペインやポルトガルなどの国々が、新しい領土の発見と香辛料の直接取引を目的に、高炉を探し始めました。

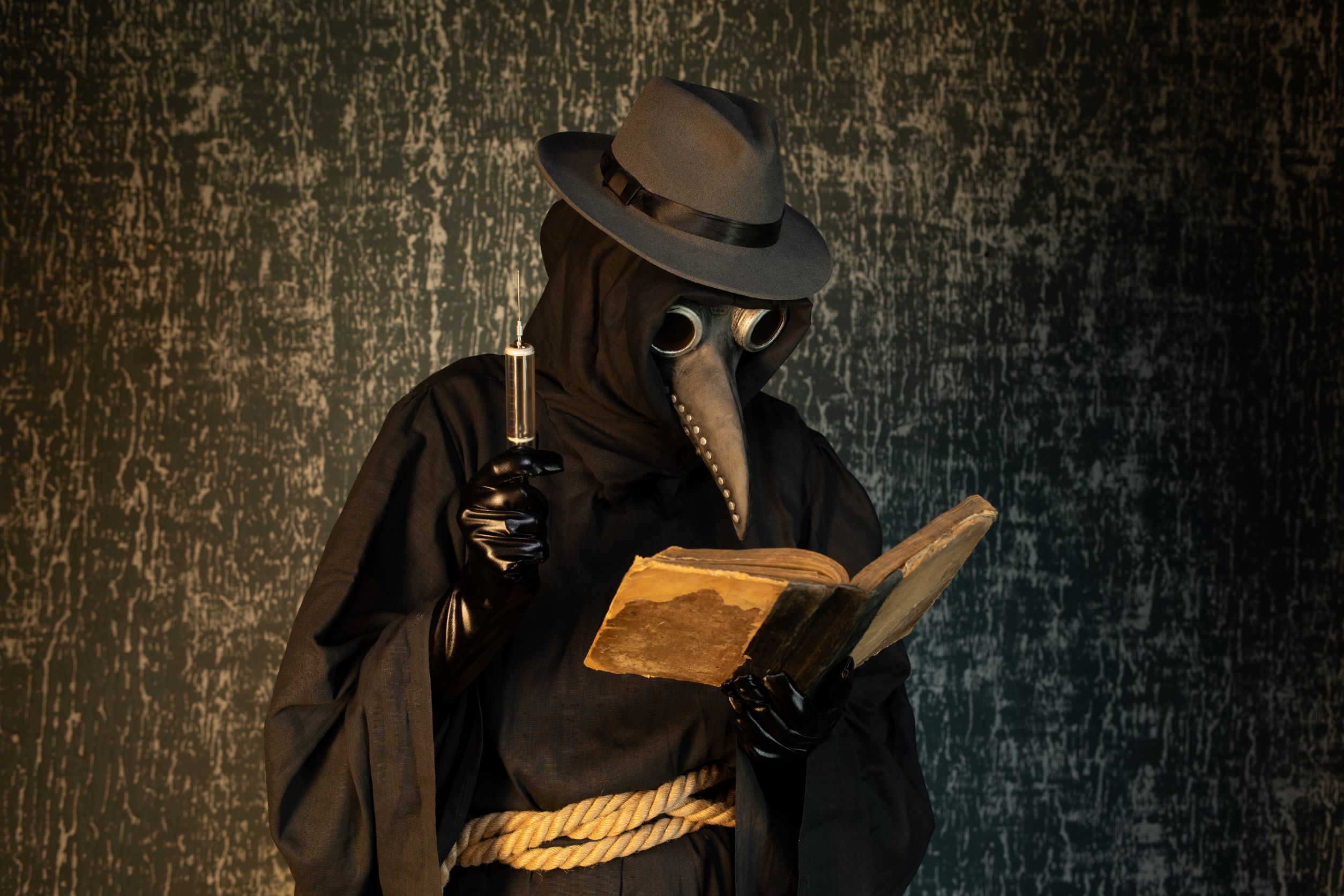

ペストの流行により価値が認められた14世紀

一方、14世紀のヨーロッパではペスト(黒死病)が流行し、社会を大きく揺るがしていました。その対策のひとつとして、芳香植物による燻蒸や魔除けが行われました。

実は、ヨーロッパでは植物やハーブの真の価値は、このペストが到来して始めて理解されたといえます。夜間、街角に火を灯す命令が下り、燃やされたのはとりわけ、乳香、安息香、パイン(松)でした。屋内での死の匂いや伝染病との闘いには、香煙や香りのするろうそくが用いられました。

また芳香性の「ばらまき用」ハーブも使われました。い麺に撒いて踏みつぶされることによって芳香を放つというもので、これは伝染病を抑えて、非常に不快で不健康な体臭を消すためのものだったそうです。

そんなことから、この当時のアロマの役割は、黒死病(ペスト)と闘うために広く使われたものであり、多くの人々は、芳香性植物を頻繁に持ち歩いたり、オレンジにグローブを詰めた匂い玉という形で身に付けたり、薬草のブーケを携えたりしました。

COVID-19によるパンデミック中も、感染防止のためにエッセンシャルオイルを持ち歩いたり、マッサージに使用したりする方がとても多かったのは、流行病の感染防止に植物の香りがとても効果があることが、長い歴史の中で分かっているからです。

そして、中世の人々達も、芳香性植物がペストの防止に最も適した殺菌方法であることを、知っていたことは、とても興味深いことです。

さらに当時は、薬剤師や香水商は、常に芳香性植物原料を扱っているため、ペストに免疫があると考えられたそうです。

この当時の医者は、シナモンやクロープといった芳香性のハーブが入った袋で鼻を覆っていたそうです。これは、吸い込む空気をろ過し、ペストを防ぐと考えられていた清潔な空気を作り出そうとしたからです。

また、歩いて移動するときには、てっぺんに浮かし堀が施され芳香性のハーブが入った長い杖を正面で振っていたそうです。これは、吸い込む空気が殺菌されると期待しての動作であり、医者たちはこれらの方法を、中世から17世紀にかけて使い続けていたのです。

ルネサンスと大航海時代の15世紀

14世紀のイタリアで、ルネサンス(文芸復興)が始まると、その流れはヨーロッパ各国に広がりました。中国で発明された火薬・羅針盤・活版印刷も伝わり、ヨーロッパで改良され実用化されていきました。

ヨーロッパの食生活に欠かせないものとしてスパイスがありますが、15世紀の地中海貿易は、オスマン帝国によって支配されており、高い関税によってとても高価なものとなっていました。

そんな中で、羅針盤は遠洋航海を可能にし、大航海時代へと導きました。

新たな交易ルートとして発見されたアメリカ大陸、アフリカ大陸から、バニラやチリ(唐辛子)、カカオなどのヨーロッパになかった新しい植物が持ち込まれました。

また、活版印刷による印刷技術の発展は、出版活動を盛んし、植物に関する書物が普及しました。それに伴い、特に薬用植物に注目した「ハーバリスト」と呼ばれる人々が現れだします。

なかでもイギリスが顕著でした。

イギリスのハーバリストである、ジョン・ジェラードは、ロンドンのホルポーンに薬草園を開き、「本草または一般の植物誌」を著しました。

また、同じくイギリスのハーバリストのジョン・パーキンソンは、チャールズ1世に仕え、「広範囲の本草学書 The herball」を著しました。これは大西洋を渡った著書として有名です。

さらに、同じくイギリスのハーバリストのニコラス・カルペパーは、新大陸の移住者が好んで携帯した「the English Physician」を著しました。ここで「自らの健康は自らが守ること」を主張し、薬草やハーブの知識だけでなく、占星術なども取り入れました。

大航海時代以降、大洋航海には植物学者が同行し、新奇な植物をヨーロッパに持ち帰るようになります。

「プラトンハンター」と呼ばれた彼らは、タイへよう地域に自生する植物を収集し、ユーカリやミモザなどを紹介しました。

この頃、ひとつの植物に対して複数の名称がつけられるという問題が勃発しました。

それを解決したのが、カール フォン・リンネです。彼は現在の植物の学名の基礎を作りました。

現代医学と代替医療の基礎が築かれた16世紀

15世紀の終わりになると、現在のスイスにあた町で、フィリップス・テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイムが誕生しました。

15世紀の終わりになると、現在のスイスにあた町で、フィリップス・テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイムが誕生しました。

一般的にパラケルススとして知られる彼は、名高い医者、占星術師、外科医、そして錬金術師となりました。

16世紀になるとヨーロッパでは、ルネサンス芸術との連動やアラビアからもたらされた蒸留技術の影響を受け、香料への関心が高まります。

このころ、植物から香料としての精油が抽出されるようになりました。

王侯貴族の間では、芳香目的のほか治療薬としても盛んに香料が使われたようです。

さらに、16世紀には医学に革命が起こり、現代医学と代替医療、両方の基礎が築かれました。

そして、彼は始めて、植物の粗い部分をより繊細な要素から引き離すことに成功しました。つまり植物に存在する活性科学物質を分離するというものであり、この工程は現在の製薬業界ではお決まりの手法となっているのです。

1536年、彼は『大外科学』を執筆しました。ここで、錬金術の役目は卑金属を金に変えることではなく、特定の植物からの抽出物を使って治療薬を作り出すこととする立場を明確にしたのです。

彼はその抽出物を「第五元素 (quinta essentia) 」、つまり「精髄 (quintessences) 」あるいは、「精油 (essential oils) 」と呼びました。

植物の最も重要な部分を取り出す蒸留の重要性を強調したため、シダーウッド、シナモン、乳香、没薬、バラ、ローズマリーやセージといった特定の精油は、 1600年までに薬剤師によく知られるようになりました。

香料産業が始まり発展していく17世紀

そして、16世紀から17世紀にかけては、香料産業が始まりました。ルイ14世は時代の産業の育成政策として香水産業が行われたのです。

この時代は、薬草が広く多く使われたことから、ペテン師や偽医者が簡単に薬草によりお金を稼げるようになってしまいました。

そのため、不運にも薬草による医学は、当時の医師や医療の専門家から重視されなくなり始めました。

けれどそんな状況下でも、偉大な英国の薬草医の黄金時代でもありました。

ニコラス・カルペパーは、植物学者であり、薬草医、医師でもありました。伝統的医学の権威を否定したパラケルススのような、医学界の改革者による著作に刺激を受けたカルペパーは、ラテン語が読めない医者でも医学と薬学の知識に触れることができるように、英語で本を出版しました。

1653年に出版した「ハーブ事典(The Complete herbal)」の中で、カルペパーは薬用効果のあるハーブを何百も挙げています。この本は41版まで出版され、現代の薬学医学にも影響を与え続けています。

この頃、蒸留工程の進歩により、多くの精油が薬草医にとっての「マテリア・メディカ(医薬品)」に加えられました。

さらに、多くの家庭が自家製の料理用ハーブを備えているだけでなく、自前の「蒸留室」を持ち、そこで女性が家庭用の薬、お酢、ワイン、蒸留酒を造っていました。このような作業は「シンブリング(simpling)」と呼ばれていました。

イタリアやフランスのプロバンス地方で、柑橘系の植物から香料が作られ始めたのがこの頃です。特にフランス南部のプロバンス地方、グラースは香水の町として知られるようになり、現在も香水生産では世界一を誇っています。

この頃の香水は液体ではなく、香り付きの皮手袋として貴族の間で流行しました。

17世紀の末、イタリア人のジョヴァンニ・パオロ・フェミニスがドイツの町ケルンで「アクアミラビリス=すばらしい水」を販売しました。

この水は製造地にちなみ、通称「ケルンの水」と呼ばれ、とても好評を博しました。

世界最古の香水であり、その後フランス語読みになって、1742年に「オーデコロン」として商標登録されました。また、胃薬としての役割もあったそうです。

また、十字軍の遠征によりイスラム文化圏の香り付き手袋がヨーロッパの社交界で流行しました。

当時革手袋製造の中心地であった南フランスのグラースでも、手袋に香りをつけるようになりました。

芳香植物に恵まれていた土地柄、香料の生産も始めたことで、現在、フランスは世界に知られる「香水の都」へと発展したのです。

愛用者の名前でよばれた香り

香料文化は、こうしてフランスの社交界で花開きました。ルイ14世の時代には専属の調香師を雇うようになります。香料を、その香りをまとった人に由来する名前で呼ぶこともありました。

ピタ―・オレンジの香り「ネロリ」などがその例で、イタリア・ネロラ公国の公妃が愛用していたことが由来となります。

しかし・・・17世紀の終わりには、薬剤師、医師、そして錬金術師の間に隔たりができてしまいました。

錬金術は、今でいう化学と薬学の専門職となり、物質と精神の相関性への関心が別々に分かれることで、医学と心理学との間の繋がりが事実上断たれることとなったのです。

産業革命が開始され合成が作られた18世紀~19世紀

1700年頃、精油の使用は主流医学の一部となっており、化学の発展により研究室で合成物質を作り出せるようになるまでつつきました。

例えば、柳に含まれる有効成分であるサリチル酸は、1852年に人工合成されました。

薬の主要な提供者として、研究室が薬草園にとって代わり始めたのが18世紀の時代でした。

残念ながら多くの例に見られるように、英国の産業革命は多くの古くからある手法の衰退を招き、ハーブや薬草の活用もその例外ではありませんでした。

人々はより儲けになる仕事を探そうと田舎を出て、工業地帯のほとんど庭のない集合住宅に移り住みました。その結果、悲しいことに、新鮮なハーブを料理に使ったり、「シンプル(SIMPLES/薬草)を活用したりする技術は失われてしまったのです。

精油の抗菌効果に関する最初の実験は1887年に行われました。これはもともと肺結核の蔓延や、花やハーブの加工を仕事とする人達には呼吸系の異常がほとんど認められないとの所見を受けて行われたものでした。

1887年、精油と微生物へのその効果に関する最初の科学的研究が始まりました。ここからさらに進んだ研究は、チェンバーランドによってフランスで行われ、後にカダックとムーニエによって裏付けられました。この研究では、精油に腺熱と黄熱病の原因となる微生物を殺す力があることが立証されました。

もともと、治療薬のような役割を果たしていた植物ですが、19世紀になると、西洋では植物の有効成分を取り出して、薬として治療に使うことに成功しました。

新しい化学工程の発展のおかげで、植物からアブラを抽出することが容易になりましたが、同時に人工の安価な精油成分も作り出されました。このため個々に合わせた自然な調合よりもむしろ、人工的な成分を含む治療薬が、商業量産されるようになったのです。

薬草から作った薬はすぐに、化学的に作られたそれらと比較して「いんちき療法」だとみなされるようになってしまったのです。

19世紀に入ると、イギリスから始まった産業革命がヨーロッパ全土に広がりました。新しい発想によって、活性化合物を植物の中から分離精製されるようになりました。

そして、近代的な科学技術の発達により、同じ成分を鉱物から合成できるようになりました。それまで植物から得ていた作用や効果を持つものを化学工業的に、薬や合成香料として作りだされるようになったのです。

大量生産のための合成が行われたりして、大量に、安価に、一律の基準で生産することが可能となりましたが、人工のものには、残念ながら本来のものより非常に少ない治療成分しか含まれていないということでもありました。

そして、精油が分子レベルで分解されたことにより初めて、化学者は古くからある精油の様々な化学成分や、その神秘的な性質を認識し、名前を付けることができました。

ゲラニオール、シトロネロール、シネオロールといった成分が発見され、安価な人工のコピーが生産されるようになりました。これらの人工コピーは非常に強力であることが示され、現代の薬の基盤となっています。

しかし、不運にも、自然界の産物をこのように弄んだために、人工的な薬を使用すると様々な副作用が起こるようになりました。副作用は、それ自体の治療が必要となることも多く、さらなる副作用や問題の発生を招くことになりました。

そんなことから、自然のエッセンスは、公式な医薬品の基準から外され、駆風作用のある成分や香料といったいくつかの例外があるのみといった位置づけがされてしまいました。

アロマテラピーが誕生した20世紀

アロマテラピーのいう言葉が誕生したのは、意外にも現代のことになります。20世紀のフランスで誕生したのです。

1910年ごろ、フランス人科学者のルネ・モーリス・ガットフォセは、実験中の事故でやけどをし、ラベンダーの精油を使ったところ、きれいに治癒したことに衝撃を受けました。

それ以後、精油の研究に没頭し、1937年に著書「Aromatherapie」を発表しました。

各国で翻訳され、アロマテラピーという造語を世の中に広めるきっかけになりました。

つまり、アロマテラピーという用語を作ったのは彼であり、そのことから「アロマの父」と言われています。

オーストラリア人のマルグリット・モーリーは、フランスで活躍した生化学者ですが、精油を植物油で希釈してマッサージするという方法を示し、精油を使った心身の美容と健康法という新しい考えを取り入れました。

1961年に「Le capital jeuneesse(最も大切な物・・・若さ)」を出版し、美容の国際的な賞である「シデスコ賞」を受賞しました。

後に英訳され、ホリスティック・アロマテラピーのもととなり、イギリスのアロマテラピーに対し、大きな影響を与えることになります。

しかし、やがて人工的に有効成分を合成できるようになり、化学薬品が植物そのものを利用する治療法にとってかわりました。

アロマテラピーは精油が持つ殺菌・消炎等の薬理作用の研究から始まりました。

20世紀に入り抗生物質が登場すると近代医学が急速に広がります。しかし、それまでの伝染病や感染症といった疾病に代わり、心身症や生活習慣病などが急増します。

さらに、化学薬品の副作用が判明したり、病気の治療だけを重視しがちな現代医学のあり方が見直されるようになりました。

そこで再び自然療法が見直され、注目されたのが、アロマセラピーやハーブセラピーなどの植物療法でした。

現代医学の欠点や弱点を補うべく、医療現場でも補完代替療法(通常の医療を補ったり、代わりに用いられたりする医療)として、主にヨーロッパで普及したのです。

自宅でも簡単に行えることや、体だけでなく心を癒す効果があることも注目された要因でした。

第二次世界大戦中、フランス人の軍医ジャン・バルネは、負傷した兵士たちに精油を使って治療を行い、アロマテラピーを医療の分野に行かす足がかりを作りました。

彼は、抗生物質の使用に疑問を感じ、軍籍を離れた1964年に、「AROMATHERAPIE」を発表しました。

彼はその後も、「役に立つこと」「科学的領域にとどまること」に重点を置き、アロマテラピー啓蒙活動に力を尽くしました。

また、イタリア人医師のジョバンニ・ガッティとレート・カヨラは、精油の治療効果と神経系への作用、スキンケアへの応用などの分野で共同研究を行いました。

そして、1970年には、当時ミラノの植物誘導体研究所長だったバオロ・ロベスティにより、柑橘類の精油がうつ病や神経症に効果があることが証明されました。

イタリアにあるオレンジ・ベルガモット・レモンなどの柑橘類の精油と加工品が、神経症やうつ病に有効であることを発見したのです。香りの神経系の臨床例としては世界最初のことでした。

イギリスでは、ジャーリー・ブライス、ロバート・ティスランドが、アロマテラピースクールを開設し、多くのアロマセラピストを育てました。

2004年にはアメリカのリチャード・アクセルとリンダ・バッグが「におい」の識別と記憶に関する研究でノーベル賞を受賞するなど、においの重要性が再確認されています。

日本では、ロバート・ティスランドの著書「The Art of Aromatherapy」が翻訳され、アロマテラピーが普及し始めました。

さらに阪神淡路大震災の経験から、癒しの効果が注目され、1996年に「日本アロマテラピー協会(AAJ)」が設立されました。現在は環境省所轄の「公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)」に発展し、啓蒙活動が行われています。