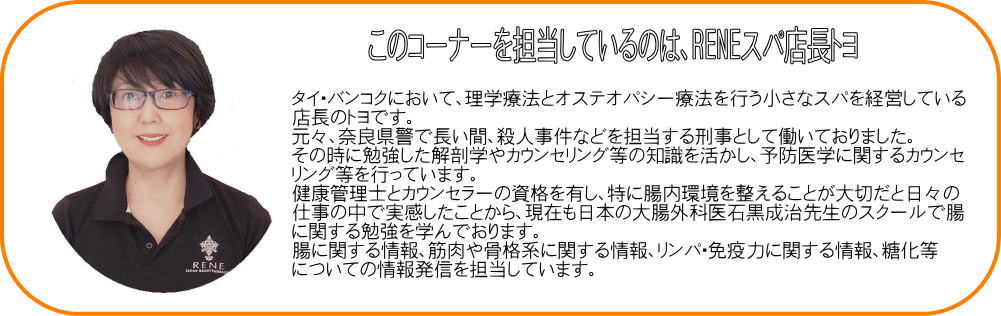

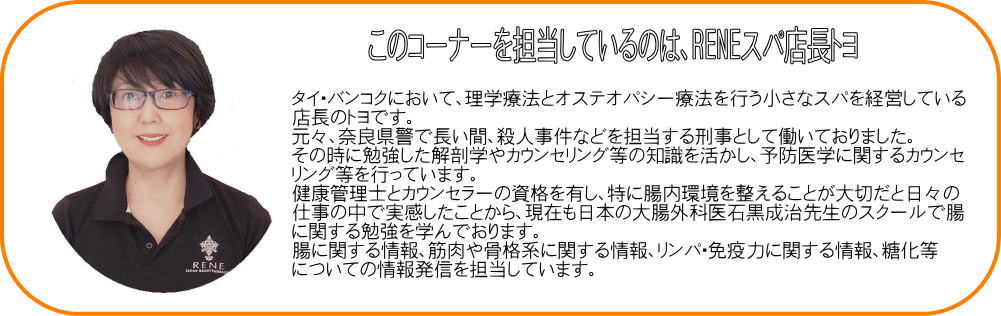

肩甲骨 は 上半身 の 土台です!!

あなたの肩甲骨ちゃんと動いてますか??

骨盤 は下半身の土台 です が、上半身の土台は肩甲骨と言われています。

多くの場合、 肩こりがある人は、「肩甲骨の動き」に制限がある人がほとんどです。

重度 に なる と 肩甲骨 が 肋骨 に へばりつく よう に ガチガチ に なっ て い ます。

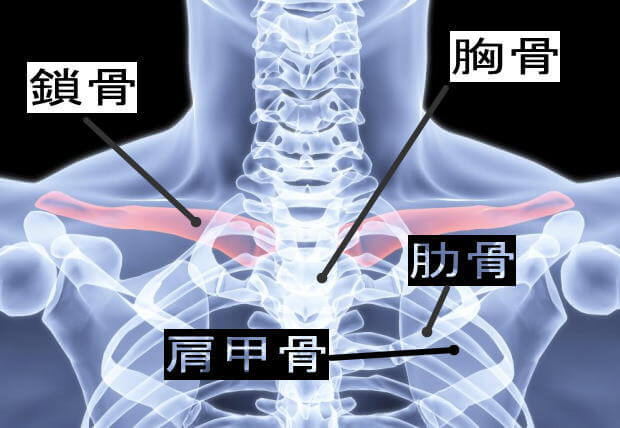

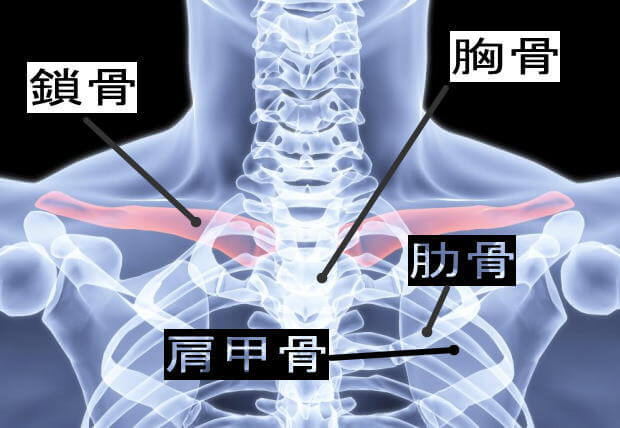

肩甲骨 は 体幹 とは直接つながっていなくて、 鎖骨 でのみつながっています。

いわば、 宙に浮いているような状態です。

肩甲骨は、肩甲骨の周りにある筋肉のおかげで、背中側に出過ぎたり、下がりすぎたり、上がりすぎたりしないようにキープされています。肩甲骨 には 17 個もの筋肉 が 付着しており、 肩甲骨の動きが制限されると、17個すべての筋肉が硬くなってしまうんです。

人間は二足歩行になった時点から、本来なら前足の股関節になる肩甲骨を上手に動かせなくなりました。

肩甲骨の可動域が 制限されることにより、腕の動きも大きく制限されてしまいます。なので、肩こり肘の障害につながったりもするんですよ~。

そんなことから、コロナ禍によりテレワークが多くなった今は、肩甲骨回りにトラブルを抱えている人がとても多くなりました。

肩甲骨の動きが制限されることで、手や腕の稼働範囲も制限されてしまうので、様々なトラブルが出てきます。

そこで、今回は、肩甲骨がガチガチに固くなると起こる弊害についてご紹介したいと思います。

肩回り骨格系と筋肉の構造

肩甲骨が動く時は、鎖骨と肩甲骨をつなぐ肩鎖骨関節という関節も連動して動きます。

肩を構成している肩甲骨と鎖骨を合わせて上肢帯(じょうしたい)といい、この部分は、肩を自由に動かすだけでなく腕の動きにも大きく関わっています。

例えば、 デスク ワーク など常に前かがみの姿勢の人は、胸の筋肉が収縮しているため、 肩鎖関節の動きが悪くなり、肩甲骨の動きも制限されてしまいます。

まずは、肩甲骨動かすために、とても重要な筋肉がある場所と、その筋肉の役割について簡単にご説明しますね。

肩甲骨は骨による支えが少なくあらゆる方向に動きます

肩の背中側にあり三角形をした肩甲骨は、ほかの骨格とのつながりが弱く、前後、内外、上下にとてもよく動くのが特徴です。

腕を上に上げると肩甲骨も回転し、腕を前に突き出すと肩甲骨も前に回転します。

肩甲骨が動かないと腕の動きはとても限られてしまいます。

ただ、良く動くために外れやすく、脱臼しやすい部分でもあります。小さいお子様でぐずって床に座り込んでしまったときに、お母さんが両腕を上にひっぱって起き上がらせようとしているのを良く見ますが、子供の肩甲骨はとても良く動くだけに、簡単に脱臼してしまう場合もあるため、無理やり腕をひっぱりあげるのはやめてくださいね。

実は、私も小さい時に、とんでもなく聞き分けの悪い子だったため、良く床に座り込んで先生や親を困らせており、母親に両腕をひっぱって立たせようとされた時に腕を脱臼してしまい、しばらく接骨院通いをした経験があります。

ということで、肩甲骨というのは、本来はとても良く動く場所になるんですが、現代人はこの動きがとても鈍くなってしまっているのです。

腕と体幹をつないでいるただ1本の骨…鎖骨(さこつ)

腕の上部で水平に浮き出る鎖骨は、内側は胸の骨である胸骨(きょうこつ)と、外側は肩甲骨とつながっているため、鎖骨は上のイラストのようにたった1本で腕を吊っているような状態になっています。

鎖骨が折れると、胸は動かせなくなってしまいます。

また、美容面でいうと、鎖骨が浮き出ているとデコルテ部分がとても美しく見えますよね。

けれど、胸骨や首の筋肉が縮んで固くと、この鎖骨が皮膚の下に埋もれて見えなくなってしまいます。

「あれっ、私って鎖骨が見えない」と思った方は、鎖骨回りの筋肉が縮んでいるかもしれません。

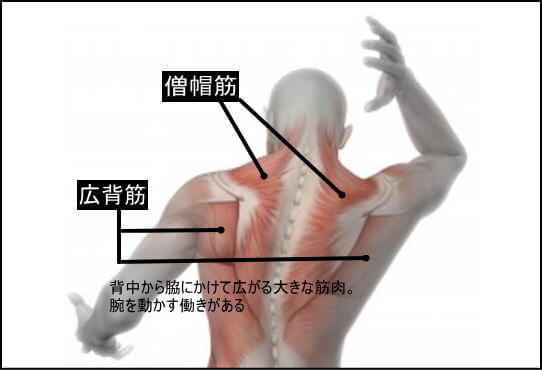

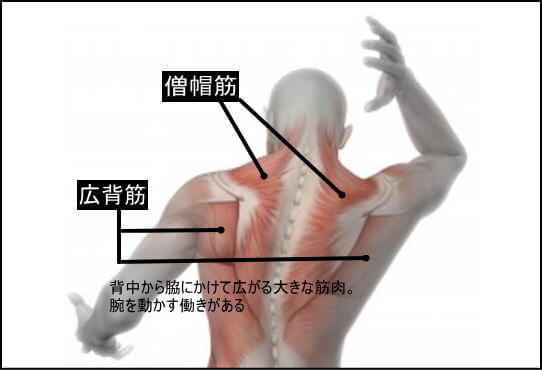

背中の上部を占める大きな筋肉~僧帽筋(そうぼうきん)

首と肩の間から背中の上部中央にかけて広がる大きな筋肉(僧帽筋)は、肩甲骨を支えてくれている筋肉になります。

肩甲骨を通して腕全体を引き上げる動きをするので、重い物を持ち上げる仕事をしている人は、僧帽筋がとっても発達しているんですよ~。

僧帽筋は、重たい腕や頭を支えてくれているため、負担がかかりやすく、硬くなるとすぐに肩こりを起こしてしまいます。

肩甲骨の動きが悪くなる原因の中でも最も身近な筋肉になります。

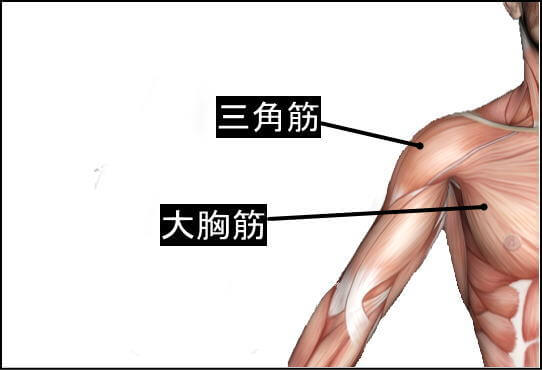

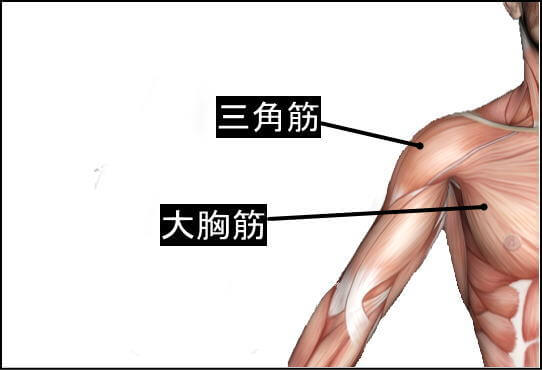

腕を上に上げるとき、大きな荷物を抱えるときに働く大胸筋(だいきょうきん)

左右の胸の前面を覆う幅広い大胸筋は、胸版を形成する筋肉です。

上腕骨で停止し、肩の動きに関係していて、腕を手前に引きつけたり、ボートのオールを手前に引き寄せたりする運動も大胸筋の強力な力を利用しています。

ボディービルダーが胸の筋肉を強調するポーズをとった時に目立つ部分も大胸筋です。

肩関節を覆い肩のあらゆる動きのために働く三角筋

三角筋は肩の関節全体を覆い、上腕の上のあたりに膨らみをつくる大きな筋肉で、腕を上に持ち上げ、外側に広く時に最も力を発揮します。

肩関節の働きにはすべて関与し、鎖骨側、肩先、肩の後ろ側の3つに分けられ、肩の動きに合わせて役割を果たしています。

肩甲骨がガチガチになるとどうなるの?

仕事では長時間パデスクに座りパソコンとにらめっこ、リラックス タイムでもスマホとにらめっこしていませんか?

肩甲骨がガチガチになっている人は、日常生活のなにげない動作の中で首や肩に想像以上の負荷や負担をかけています。

人間の筋肉は使わなければ硬くなってしまいます。

そのためテレワークが続く毎日は、どうしても運動不足なりがちです。

運動不足の人の体が硬いのは筋肉が硬く伸びない状態になっているからです。

なので、デスクワーク中心の仕事や、長時間運転をする仕事などは長い時間同じ姿勢でいることが多くりがちです。

最近肩こりがひどくなってきていると感じた方は、一度、筋肉の状態をチェックしてみませんか?

肩甲骨の可動域をチェックしよう!!

まずは、あなたの肩甲骨がちゃんと動いているか? 可動域は広いか? 等をセルフチェックしてみましょう!!

チェック方法は、下記サイトで行えます

バンコク リンパマッサージ&理学整体スパ RENE

肩甲骨のパフォーマンスチェック方法(バンコク リンパマッサージ&理学整体スパRE...

https://rene-thailand.net/あなたの身体を丸ごとチェック(バンコクreneスパ/肩甲骨のパフォーマンスチェック方法/

理学療法をメインとして施術を行うバンコクリンパマッサージ&理学整体スパRENEでは、お客様の体のパフォーマンスや筋肉の可動域を、理学療法士が治療前に必ずチェックするのですが、施術の効果を知っていただくために施術後には自分でできるチェック方法を指導しております。ここではお肩甲骨まわりの筋肉の可動域のチェック方法をご紹介しております。

さて、いかがでしたか?

あなたの肩甲骨は、しっかりと動いてくれいましたか?

チェック項目に1つでも問題があれば、あなたの肩甲骨の動きは悪くなっている証拠です。

肩甲骨がガチガチになると起こる4つのトラブル

では次に、ガチガチになった肩甲骨を放っておくと、その後どのようなトラブルが生じるのかについてご紹介したいと思います。

肩甲骨は日常生活を送る上でもとても重要ですが、美容面でも大きな役割を果たしているんですよ~

その1 肩こりや猫背の原因になる

肩甲骨は腕を動かす時に使われる背中の上部左右にある大きな骨です。

肩甲骨は、日常の動きだけではあまり動かない骨になります。

さらに、デスクワークやパソコン、スマホ等の操作をしていると、前かがみの姿勢になるため、その姿勢が長時間続くと、ますます肩甲骨は動かなくなってしまいます。

また、年齢とともに筋肉は衰えていきますので、本来、宙に浮いている状態であるはずの肩甲骨が、体の内側にへばりついたような形になることから、どんどん猫背になっていくのです。

そして、肩甲骨の動きが悪くなれば、その周囲の筋肉の血行も悪くなり、肩こりの原因となります。

猫背になると、顔のたるみを引き起こすってご存じですか?

特に女性はバストの重みがるため、バストの下にある大胸筋が下に下がり、大胸筋とつながった背中の上部にある僧帽筋(そうぼうきん)が、常に前側に引っ張られた状態になります。

すると肩から首にかけてのエリアで僧帽筋が盛り上がったようになり、首が短く見えてしまうんです。

猫背の状態が続くと、トップバストは下を向くようになり、大胸筋とつながった首の前についている広頚筋(こうけいきん)という太い筋肉も下にひっぱられるため、顔のたるみが引き起こされてくるのです。

肩甲骨の動きが悪くなると、左右の肩甲骨の間にある菱形筋というひし形をした筋肉が固まってしまいます。

筋肉には脂肪を燃やしてくれる筋肉と、そうでない筋肉があるのですが、この菱形筋という筋肉は脂肪を燃焼してくれるとってもありがたい筋肉なんです。

そのため、菱形筋が動いていないと脂肪が燃えないため、背中に脂肪がつきやすくなってしまいます。

さらに、首後ろ下からこの菱形筋にかけてのエリアには、唯一、褐色細胞という痩せ細胞があります。

この褐色細胞を常に刺激して活性させてあげると、痩せやすくなるというデータがあります。

なので、ダイエットを考えている人も、肩甲骨とその周囲の筋肉はとても大切なんですよ~。

その4 下腹ぽっこりになります

猫背の状態が続くと、腹筋はどんどん弱くなっていきます。

腹筋が弱くなれば、身体を支えられないため、背中が丸くなるという悪循環になります。

肩甲骨がしっかりと動くようになれば、肩こりの解消だけでなく、猫背や姿勢の改善も期待できます。

特にパソコン作業の多い人は、前かがみの姿勢が長時間続くことにより、肩こりや首コリなどのトラブルを抱えやすく、放置しておくとストレートネックになり、ますます前かがみの姿勢になってそのせいで下腹がぽっこりと出てきます。

肩甲骨がしっかりと動き、脂肪を燃焼させると言われている背中の菱形筋(左右の肩甲骨の間にあるひし形の筋肉)が燃焼すれば、たるみのないスッキリとした背中を目指すことができますよ!

また、猫背が改善されれば、バストアップにもつながります。

肩甲骨のパフォーマンスを上げる理学整体を受けてみませんか?

タイにお住いの方にご紹介です。

バンコクにあるサイト主が経営している理学療法スパでは、国家資格を持つタイの理学療法士による理学療法治療を行っております。

理学療法治療の中には、怪我や五十肩や関節炎などの筋肉のトラブル治療の他、肩こり腰痛の改善、姿勢改善や、肩甲骨のパフォーマンスを上げる施術などもおこなっております。

バンコク リンパマッサージ&理学整体スパ RENE

肩甲骨はがしダイエット(肩甲骨ストレッチ整体マッサージ) - バンコク リンパマ...

https://rene-thailand.net/recruit/beauty-menu/肩甲骨はがし(肩甲骨ストレッチ整体マッサージ/

バンコク リンパマッサージ&理学整体スパRENEでおこなう「肩甲骨ハガシ」と「筋膜リリース」のコースは、理学整体の手技を多数取り入れた高技術のコースです。慢性的な肩や首のこり、背中の痛み、腰痛、猫背などの姿勢改善、ストレートネックの改善などに効果があります。

ご興味のある方は、ご気軽にLine等でご相談ください。